Ökostrom-Zertifikat, Label, Gütesiegel: Warum sie wichtig sind und wie ihr sie richtig lest

Erfahrt, welche Ökostrom-Zertifikate und Gütesiegel wichtig sind und wie ihr mit ihnen sauberen Strom von Greenwashing unterscheidet. ➤ Jetzt Informieren!

Immer mehr Menschen in Deutschland ist es wichtig, wo ihr Strom herkommt. Die gesetzlich vorgeschriebene Stromkennzeichnung soll hier Transparenz schaffen. Aber: Tut sie das wirklich?

Alle Energieversorger in Deutschland sind dazu verpflichtet, ihren Kund:innen regelmäßig eine Stromkennzeichnung für einzelne Tarife und ihren gesamten Strommix zugänglich zu machen – etwa zusammen mit der Stromrechnung. Die Kennzeichnung gibt Auskunft über die Zusammensetzung und Herkunft des Stroms. Sie zeigt also den Anteil an erneuerbaren Energien, fossilen Energieträgern und Kernenergie. Zusätzlich müssen auch die Umweltauswirkungen wie etwa der CO₂-Ausstoß oder die radioaktive Abfallmenge angegeben werden.

Euer Energieversorger muss die Stromkennzeichnung auf oder mit eurer Stromrechnung ausweisen. Bei einem Anbieter- oder Tarifwechsel sollte die Stromkennzeichnung schon im Angebot oder Vertrag aufgeführt werden. Darüber hinaus gehören Stromkennzeichnungen auf die Website des Anbieters und – unter bestimmten Voraussetzungen – auch in Werbematerialien wie Flyer und Broschüren.

Zu echtem Ökostrom wechselnDie Stromkennzeichnung ist in Deutschland im § 42 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) geregelt und muss verschiedenen Anforderungen gerecht werden:

Damit die Stromkennzeichnung für Kund:innen aussagekräftig ist, sind bestimmte Angaben gesetzlich festgelegt:

Die Stromkennzeichnung weist unter anderem den CO₂-Ausstoß eines Energieversorgers bzw. des Stromtarifs aus. Theoretisch kann sie Verbraucher:innen also dabei helfen, einen klimafreundlichen Anbieter und entsprechende Ökostromprodukte zu wählen. Allerdings gibt es einen Haken: den Handel mit Herkunftsnachweisen (HKN) für Ökostrom.

Herkunftsnachweise für Ökostrom sollen eigentlich genau das tun, was ihr Name sagt: die Stromherkunft nachweisen. Die Nachweise werden allerdings nicht automatisch zusammen mit den entsprechenden Strommengen aus Erneuerbare-Energien-Anlagen verkauft, sondern europaweit separat gehandelt. Ein HKN muss also weder aus dem gleichen Kraftwerk stammen wie der Strom, noch muss Herstellungs- und Lieferland identisch sein.

Ein Beispiel: Der deutsche Energieversorger E. erzeugt eine Megawattstunde Strom in einem Kohlekraftwerk. Gleichzeitig läuft irgendwo in Norwegen ein Wasserkraftwerk, also eine Erneuerbare-Energien-Anlage. Diese Anlage kann für jede produzierte Megawattstunde Wasserstrom einen HKN ausstellen und verkaufen – zum Beispiel an Energieversorger E., der so seine Megawattstunde Kohlestrom als „grün“ vermarkten darf. CO₂-Einsparung? Fehlanzeige. Denn es werden keine neuen sauberen Kraftwerke gebaut und der Anteil erneuerbarer Energien im Stromsee wird nicht größer. Vom Handel mit den HKN profitieren in diesem Fall nur Energieversorger E. und die Wasserwirtschaft in Norwegen.

Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, auf welchen Ökostrom ihr euch verlassen könnt, lest den Beitrag zu Greenwashing bei Strom.

Windparks, Solaranlagen und andere saubere Kraftwerke, die in Deutschland Strom produzieren, können staatlich unterstützt werden. Sie erhalten dann finanzielle Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Die Mittel hierfür zahlen alle Stromkund:innen in Deutschland über die EEG-Umlage. Nur Anlagen, die darauf verzichten, dürfen stattdessen Herkunftszertifikate für Ökostrom verkaufen.

Die gesetzliche Vorgabe endet bei „Erneuerbare Energien” – gefördert nach dem EEG oder mit Herkunftsnachweis. Eine weitere Aufschlüsselung der Energiequellen in Photovoltaik, Wind und Wasser gibt es nur, wenn der Anbieter sie freiwillig angibt.

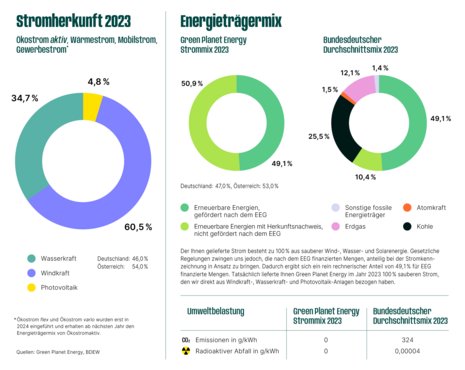

Wir glauben, dass unsere Kund:innen genauer wissen wollen (und sollen), wie ihr Strom erzeugt wird. Darum weist Green Planet Energy die Anteile aller Energieträger explizit auf. Auf unserer Website veröffentlichen wir zudem unsere Lieferantenkraftwerke. Innerhalb der Stromkennzeichnung können wir aber nicht abbilden, welches Kraftwerk wie viel Strom für welchen Tarif geliefert hat.

Nein. Denn die Beschaffung von Kohle oder anderem fossil erzeugten Strom und eine anschließende Beschaffung von „grünen“ Herkunftsnachweisen ist weiterhin zulässig und muss in der Stromkennzeichnung nicht kommuniziert werden. Die Stromkennzeichnung für unseren echten Ökostrom sieht also genau so aus, wie die eines Anbieters, der seinen Strom nur mittels HKN zu Ökostrom macht.

Tipp: Ökostrom-Zertifikate und Label sagen mehr über die tatsächliche Stromqualität eures Anbieters aus.

Unser Strommix bestand im Jahr 2023 aus 59,5 % Wind, 6,3 % Photovoltaik und 34,2 % Wasser. Die Besonderheit bei Green Planet Energy besteht darin, dass wir die Strommengen und die Herkunftsnachweise immer gemeinsam und direkt bei unseren Lieferantenkraftwerken einkaufen. Es findet also kein nachträgliches Etikettieren von eingekauften Strommengen mit separat erworbenen Herkunftsnachweisen statt.

Empfohlen und ausgezeichnet von

Die Stromkennzeichnung ist besser als komplette Intransparenz. Aber: Da geht noch mehr. Denn wer „Ökostrom“ auf seine Stromkennzeichnung schreiben will, kann sich die Berechtigung dazu einfach mit Herkunftsnachweisen erkaufen – auch, wenn er seine Strommengen zum Beispiel nur bei Kohlekraftwerken beschafft.

Wir wollen, dass Kund:innen nachvollziehen können, woher ihr Strom wirklich kommt. Darum setzt Green Planet Energy sich für transparentere Rahmenbedingungen ein. Nur so können Verbraucher:innen zwischen echtem Ökostrom und Schummelstrom aus Kohle und Co. plus Herkunftsnachweis unterscheiden.

In Deutschland sind alle Stromanbieter, die Strom an Endkund:innen (Haushalte und Gewerbe) liefern, zur Stromkennzeichnung verpflichtet – also auch Stadtwerke und regionale Energieversorger. Ausgenommen sind Anbieter, die keine Stromprodukte für Endkund:innen anbieten, also zum Beispiel reine Großhandelsakteure.

Die Stromkennzeichnung bezieht sich immer auf das vergangene Kalenderjahr und kann darum erst im Nachhinein erstellt werden. Seit 2025 müssen Energieversorger ihre Kennzeichnung (in diesem Fall für 2024) bis zum 1. Juli 2025 veröffentlichen.

Die gesetzlichen Anforderungen der Stromkennzeichnung sind in §42 des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) verankert.

Energieversorger müssen die Daten der Stromkennzeichnung der Bundesnetzagentur melden, welches diese wiederum an das Umweltbundesamt übermittelt. Dieses überprüft die Richtigkeit der Daten.

Grundsätzlich gibt es keine Einschränkungen – für jeden Strom können Herkunftsnachweise von jeder Erneuerbare-Energien-Anlage in Europa gekauft werden. Deutsche Herkunftsnachweise haben eine Geltungsdauer von maximal 18 Monaten nach Ausstellung. Versorger, die HKN nutzen, müssen diese beim Umweltbundesamt im Herkunftsnachweisregister entwerten lassen, damit sie nicht doppelt eingesetzt werden.