Kosten der Stromerzeugung im Vergleich: Braunkohle deutlich teurer

Warum die gesamtgesellschaftlichen Kosten von Braunkohlestrom deutlich höher sind als von Erneuerbaren ► Jetzt lesen

Der deutsche Kohleausstieg ist zu langsam, um die Klimaziele zu erreichen und die immer dramatischere Erderhitzung wirksam zu bekämpfen. Höchste Zeit also, hier - im Umfeld der Bundestagswahl - erneut Druck zu machen. Mit seiner neuen Kampagne kickoutkohle.de liefert Green Planet Energy deshalb jede Woche frische Fakten – um mit Nachdruck zu verdeutlichen, warum der Kohleausstieg schneller als geplant kommen muss.

Klimaschützer:innen gehen die Absichten vieler Politiker:innen beim Kohleausstieg nicht weit genug. Foto: © Christoph Eckelt / Green Planet Energy

Wer die Wahlprogramme in Hinblick auf einen möglichst schnellen Kohleausstieg mal unter die Lupe genommen hat, wird schnell vom Gefühl der Ernüchterung eingeholt. Ein dringend notwendiges Vorziehen des Kohleausstiegs lassen die meisten der etablierten Parteien links liegen: Im Wahlprogramm der Grünen wird formuliert, dass die Partei weg will vom Kohleausstieg im Jahr 2038, hin zum acht Jahre früheren Ausstieg in 2030. Neben den Linken, die den Kohleausstieg ebenso bis 2030 in ihrem Programm verankert haben, stehen sie damit allerdings alleine da. Sowohl SPD als auch die Union sehen den Kohleausstieg 2038 offiziell als beschlossene Sache. Die FDP nimmt sich dem Thema des Kohleausstieg in ihrem Wahlprogramm nicht an. Gegen den Kohlekraft- und Atomkraftausstieg positioniert sich nur die AfD.

Klimaschutzaktivist:innen wie Carla Reemtsma von Fridays for Future zeigen sich hinsichtlich der Wahlprogramme enttäuscht und prangern an, dass die Parteien viel zu wenig konkrete Klimaschutzmaßnahmen enthalten, um das Pariser Klimaabkommen einhalten zu können. Und Prof. Dr. Dirk Notz, Mitglied des Exzellenzclusters für Klimaforschung CLICCS und Leitautor des Kapitels über Ozean, Kryosphäre und Meeresspiegel im aktuellen IPCC-Bericht, bringt es auf den Punkt: „Wir sind dem Klimawandel nicht passiv ausgeliefert, wir steuern ihn. Wir haben nach wie vor die Wahl, in welchem Szenario wir landen werden.“

Warnung vor den Kohlefolgen - Plakatmotiv der Kampagne "Kick out Kohle"

Der Großteil der europäischen Staaten hat einen Kohleausstieg beschlossen - oder bereits vollzogen: Belgien (2016), Österreich (2020) und Schweden (2020). „Deutschland ist mit seinem langsamen Kohleausstieg Schlusslicht in Europa und hätte ihn dabei noch bis 2030 bitter nötig um die Klimaschutzziele noch einzuhalten“, so Isabel Schrems, wissenschaftliche Referentin des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. Im Kohleausstiegsgesetz ist zwar vorgesehen, das Ausstiegsdatum unter Umständen bis zum Jahr 2035 vorzuziehen, doch er käme innerhalb der Gruppe europäischer Länder mit Beschluss zum Kohleausstieg immer noch am spätesten.

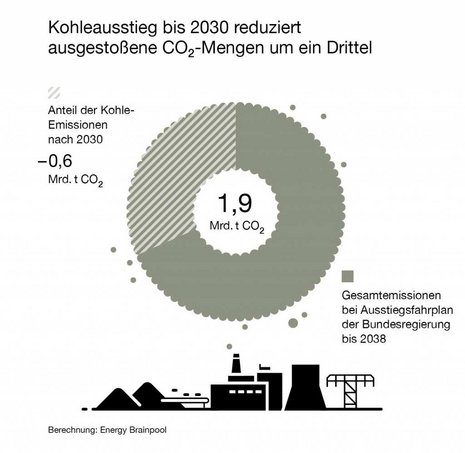

„Damit verringert der Betrieb von Kohlekraftwerken zwischen Ende 2030 und 2038 das deutsche CO₂-Restbudget um 681 Megatonnen CO₂ oder 15 %“, so Fabian Huneke, Senior Experte bei Energy Brainpool. Er macht deutlich, dass durch den Bau von Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 45 Gigawatt, 20 Gigawatt Windkraftanlagen an Land und 5 Gigawatt Windkraftanalagen auf See, sich jährlich 107 TWh erneuerbaren Stroms produzieren lassen. Ein Zubau dieser oder vergleichbarer zusätzlicher Kraftwerksleistungen kann den Kohlestrom und seine CO₂-Emissionen demnach bereits im Jahr 2030 komplett ersetzen. Ein möglichst zügiger Ausbau erneuerbarer Energien ist dabei unabdingbar, denn ohne deren Zubau werden andere steuerbare, konventionelle Kraftwerke in Europa eingesetzt, was zu Ersatzemissionen führt.

„Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit einerseits und für den Ersatz der Wärmebereitstellung durch Kohlekraftwerke andererseits sind bei einem beschleunigten Kohleausstieg zusätzliche Maßnahmen zwingend notwendig“, so Fabian Huneke. Zu den Flexibilitätsoptionen, die dieser Nachfrage begegnen, zählen Power-to-X, Gaskraftwerke, Stromspeicher, Netzausbau und eine verstärkte europäische Marktkopplung. Das Elektrizitätssystem benötigt außerdem erneuerbare Brennstoffe wie grünen Wasserstoff oder synthetisches Methan, um auch während einer mehrtägigen, gleichzeitig in unterschiedlichen europäischen Marktgebieten stattfindenden, europäischen kalten Dunkelflaute Erdgas als verbleibenden fossilen Energieträger in Gaskraftwerken zu ersetzen.

Von 2022 bis 2038 werden die deutschen Braun- und Steinkohlekraftwerke gemäß einer stundenscharfen Strommarktmodellierung 1.989 Megatonnen CO₂ ausstoßen. Energy Brainpool errechnete, dass davon mit 1.374 Megatonnen CO₂ der überwiegende Anteil auf die Emissionen aus der Verbrennung von Braunkohle zurückgeht. Der deutsche Anteil des CO₂-Budgets (bezieht sich auf den Anfangspunkt im Jahr 2020) beträgt gemessen an der Bevölkerung 4.400 Megatonnen CO₂. Der künftige Ausstoß deutscher Kohlekraftwerke verbraucht nach bisherigem Kohleausstiegsplan bei stagnierendem CO₂-Preis also etwa 45 % dieses Budgets.

„Der aktuelle Kohleausstieg ist mit den Beschlüssen des Pariser Klimaabkommens und dem damit verbundenen 1,5 Grad-Ziel nicht vereinbar“, so Isabel Schrems (FÖS). Um das Abkommen einhalten zu können, ist der Kohleausstieg bereits im Jahr 2030 notwendig. Je später der Kohleausstieg demnach passiert, desto teurer werden die Kosten von Reparaturschäden durch klimabedingte Wetterextreme, beispielsweise nach Flutkatastrophen oder Entschädigungen bei Ernteausfällen, verursacht durch vermehrt vorkommende Hitzewellen.

Die LEAG-Kraftwerke „Schwarze Pumpe“ Boxberg (Blöcke R und Q) sowie Lippendorf (Block R) sollen nach aktuellem Kohleausstiegsfahrplan auch nach 2030 noch weiter betrieben werden. Folgt man den aktuellen Plänen hinsichtlich des Kohleausstiegs und des Ausbaus erneuerbarer Energien gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und verstetigt sich der aktuelle Trend der steigenden CO₂-Preise, so beträgt der Nettobarwert im Jahr 2030 0 Euro. Fabian Huneke (Energy Brainpool): „Die Stromvermarktung der LEAG Kraftwerke am Day-Ahead-Strommarkt wird also bereits vor 2030 unwirtschaftlich, eine vorgezogene Stilllegung stellt keinen wirtschaftlichen Nachteil dar.“

Unter der Voraussetzung, dass der Preis für CO₂-Verschmutzungsrechte – die für die Kohlebetreiber Teil der Betriebskosten sind – bis 2038 weiter auf ein realistisches Niveau von 105 Euro steigt, rutschen die drei ostdeutschen Kraftwerke schon ab dem Jahr 2024 ins Minus.

Das Kraftwerk Lippendorf ist bis zu seiner geplanten Abschaltung größter CO?-Emittent.

Versteckte Kosten machen den Unterschied: Stein- und Braunkohle erzeugen im Jahr 2021 deutlich mehr gesamtgesellschaftliche Kosten als die Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie. „Zum Vergleich der Kosten der Stromerzeugung aus verschiedenen Energieträgern ist es entscheidend, neben den im Strompreis unmittelbar erkennbaren Kosten auch `versteckte` Kosten zu betrachten“, erläutert Isabel Schrems (FÖS). Diese bestehen insbesondere aus zwei weiteren Kostenbestandteilen, welche von der Gesellschaft bezahlt werden: Staatliche Förderungen mit Budgetwirkung (direkte und indirekte Förderungen, wie z.B. Steuervergünstigungen bei der Energiesteuer oder Forschungsausgaben zur Technologieentwicklung) sowie nicht internalisierte externe Kosten (gesellschaftliche Kosten, da der Verursacher dafür nicht aufkommt, wie z.B. nicht-eingepreiste Folgekosten durch Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschäden).