»Erneuerbare haben die Atomkraft erfolgreich kompensiert«

Atomenergie vs. Erneuerbare Energie ➤ Hier mehr dazu erfahren, dass Atomkraft die Erneuerbaren Energien kompensiert.

Mission erfüllt! Im April 2023 gingen die letzten deutschen Atomkraftwerke vom Netz. Seitdem sind die Lichter in Deutschland nicht ausgegangen. Im Gegenteil: Dank mehr Erneuerbarer Energien ist der Strom klimafreundlicher, sicherer und bezahlbarer geworden.

Die Debatte um ein Comeback der Atomkraft ist trotzdem nicht kleinzukriegen. Vor allem AfD und Union trauern den abgeschalteten Meilern hinterher. So forderte Friedrich Merz schon einen Tag nach der Bundestagswahl einen Rückbau-Stopp der zuletzt abgeschalteten Atomkraftwerke. Aber wie realistisch ist eine Rückkehr zur Kernkraft in Deutschland wirklich?

Eine Reaktivierung der zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 ist weder technisch möglich noch von den Kraftwerksbetreibern gewollt. Seit ihrer Stilllegung im April 2023 befinden sich die Anlagen im irreversiblen Rückbau. Hinzu kommen massive Sicherheitsbedenken: Die letzte umfassende Prüfung fand 2009 statt. Zudem fehlt es an Brennstäben und qualifiziertem Personal.

Rechtlich ist ein Wiedereinstieg ebenfalls blockiert: Durch das Atomgesetz sind die Betriebserlaubnisse erloschen, Neugenehmigungen sind nicht möglich. Selbst bei politischen Mehrheiten müsste erst das Gesetz geändert werden – ein langwieriger Prozess. Wirtschaftlich lohnt sich ein Revival ohnehin nicht. Kernenergie ist über ihren gesamten Lebenszyklus betrachtet eine der teuersten Energieformen. Die hohen Kosten entstehen vor allem durch

Die Idee kleiner modularer Atomkraftwerke geistert heute besonders oft durch die Medien – vor allem für KI-Rechenzentren von Tech-Unternehmen. In der Regel handelt es sich dabei um Anlagen mit einer elektrischen Leistung von bis zu 300 Megawatt. Allerdings gibt es weltweit bislang nur einige wenige Pilotanlagen. Die Frage, ob sich diese Technologie in größerem Umfang durchsetzen und wirtschaftlich bewähren kann, ist völlig unklar. Greenpeace-Experte Heinz Smital kritisiert im Interview: „Weltweit gibt es nirgends eine Industriestraße, die am laufenden Band SMR produzieren könnte. Man steckt viel Zeit und Geld in solche Scheinlösungen, die bloß zum Nichtstun bei echten Klimaschutzmaßnahmen führen. Das gefährdet die Klimaschutzziele immens."

Hohe Kosten sind bei dieser so genannten “Technologieoffenheit” ein zentrales Problem: Trotz der versprochenen Effizienz sind die tatsächlichen Entwicklungskosten und Bauzeiten erheblich höher als ursprünglich prognostiziert. Hinzu kommen Sicherheitsbedenken. Auch diese Form der Atomenergie ist eine Hochrisikotechnologie – und die Endlagerfrage bleibt. Zudem gibt es viele ungeklärte regulatorische und technische Herausforderungen, da die Anlagen noch in einem frühen Entwicklungsstadium sind.

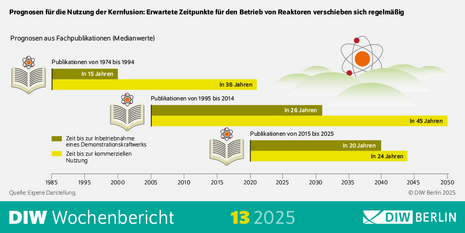

Immer wieder wird die Kernfusion als Wundertechnologie der Energiezukunft gepriesen. Das Prinzip klingt verlockend: Anders als bei der heutigen Kernspaltung sollen Atomkerne kontrolliert verschmelzen – sauberer, sicherer und ohne langlebigen radioaktiven Abfall. Doch trotz jahrzehntelanger Forschung bleibt die Technologie ein fernes Ziel. Selbst optimistische Prognosen gehen davon aus, dass frühestens in 30 bis 40 Jahren nennenswerte Mengen Fusionsstrom fließen werden – zu spät für die dringende Bewältigung der Klimakrise.

Die extrem komplexen Anlagen werden zudem keinen günstigen Strom liefern. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kommt in einer aktuellen Analyse zu einem klaren Urteil: Für die deutsche Energiewende spielt Kernfusion keine Rolle.

© Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung / März 2025

Von wegen Atomkraft-Comeback: Der Atomausstieg in Deutschland ist technisch, rechtlich und wirtschaftlich unumkehrbar. Und: Atomkraft bleibt eine gefährliche Technologie mit ungelösten Problemen, besonders mit Blick auf die sichere Entsorgung von hochradioaktivem Müll. Auch „neue” Formen der Atomenergie können nicht entscheidend zur Klimaneutralität beitragen. Sie sind schlicht zu teuer.

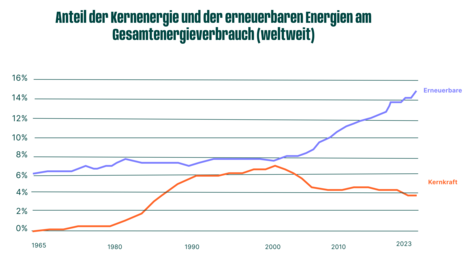

Stattdessen ist der deutsche Atomausstieg eine Erfolgsgeschichte: Der Ausbau Erneuerbarer Energien macht uns unabhängiger und wettbewerbsfähiger. Auch international setzen immer mehr Länder auf Elektrizität aus Sonne und Wind, während der Anteil an Atomenergie weltweit rückläufig ist – eine klare Tendenz, wenn man die Entwicklung der Atomkraftwerke weltweit betrachtet. Kein Wunder, denn Erneuerbare Energien sind sicherer, günstiger und flexibler als Atomkraft. Ein unverzichtbares Mittel für unsere Klimaziele. Die Energierevolution findet nicht erst in dreißig oder vierzig Jahren statt, sondern heute – mit Windenergie, Photovoltaik und Batteriespeichern.

Grafik: © Green Planet Energy / Quelle: Our World in Data

Eine Studie von Green Planet Energy belegt: Im Jahr nach dem Atomausstieg sinken CO2-Ausstoß und Strompreise. Für einen schnellen Überblick, werft einen Blick in unser Factsheet. Oder schaut direkt in unsere umfangreiche Studie zum Atomausstieg in Deutschland.

Eine Rückkehr zur Atomkraft ist in Deutschland weder realistisch noch sinnvoll. Technische, wirtschaftliche, juristische und personelle Hürden – wie der Mangel an Fachpersonal – machen ein Atomkraft-Comeback unmöglich. Atomenergie ist zudem nicht wettbewerbsfähig, selbst die Kraftwerksbetreiber setzen stattdessen auf zukunftsfähige Alternativen wie Gaskraftwerke als Backup-Lösung, die später auf grünen Wasserstoff umgerüstet werden. Die Energiewende hin zu Erneuerbaren Energien bleibt der einzig logische Weg.

Seit dem endgültigen Ausstieg im April 2023 spielt Atomenergie in der deutschen Stromerzeugung keine Rolle mehr – ihr Anteil liegt bei null Prozent. Die Lücke wurde durch den Ausbau Erneuerbarer Energien wie Wind-, Sonnen- und Wasserkraft mehr als geschlossen.

Allerdings importiert Deutschland weiterhin geringe Mengen Atomstrom aus Nachbarländern. Kritiker:innen behaupten daher, Deutschland sei vor allem von französischem Atomstrom „abhängig”. Das ist falsch. Deutschland ist nicht auf französischen Atomstrom angewiesen. Bei Bedarf können heimische Gaskraftwerke den Strombedarf jederzeit sichern, und der Ausbau Erneuerbarer Energien schreitet schnell voran. Die Importe sind Zeichen für einen funktionierenden europäischen Strommarkt – nicht von Versorgungsengpässen.

Der nach Deutschland importierte Strom macht zudem insgesamt lediglich 5 Prozent des Verbrauchs aus. Die Hälfte davon stammt aus Erneuerbaren Energien, zum Beispiel aus Dänemark. Atomenergie macht nur einen kleinen Teil der Importe aus.

Nein, Atomenergie verursacht über den gesamten Lebenszyklus hinweg Treibhausgasemissionen. Bei der Stromproduktion entstehen zwar keine direkten CO₂-Emissionen, jedoch werden erhebliche Mengen an Treibhausgasen während des Uranabbaus, der Brennelementherstellung, des Kraftwerksbaus sowie bei Rückbau und Endlagerung freigesetzt. Studien des Öko-Instituts zeigen, dass die CO₂-Bilanz von Atomstrom mit bis zu 190 Gramm pro Kilowattstunde deutlich höher liegt als bei Erneuerbaren Energien.

Nein, der deutsche Atomausstieg hat nicht zu höheren Strompreisen geführt. Im Gegenteil: Die Großhandelspreise sind genau wie die Verbraucherpreise seitdem deutlich gesunken. Haupttreiber der zuvor stark gestiegenen Strompreise waren die drastisch explodierten Gaspreise infolge des Ukraine-Kriegs, nicht der Atomausstieg. Die Bundesnetzagentur bestätigt, dass der Atomausstieg die Preise nicht signifikant beeinflusst hat.

Selbst strenge Sicherheitsvorkehrungen können katastrophale Atomunfälle nicht vollständig verhindern. Die Reaktorkatastrophen von Tschernobyl (1986) und Fukushima (2011) demonstrierten, dass selbst moderne Sicherheitskonzepte versagen können – mit verheerenden Folgen für Mensch und Umwelt. Frankreichs alternde Reaktoren verdeutlichen ein weiteres Problem: 46 von 53 Meilern stammen aus den 1980ern, und ähnliche Bauweisen führen zu einem sogenannten Klumpenrisiko – ein Defekt in einem Reaktor kann sich auf viele andere übertragen. Zudem weisen kritische Bauteile wie Dampfgeneratoren Materialfehler auf, die im Extremfall zu Kernschmelzen führen könnten.

Hinzu kommen kriegerische Bedrohungen, wie die Kampfhandlungen um das ukrainische AKW Saporischschja, die erstmals atomare Anlagen zum Ziel militärischer Angriffe machten.